Prost! Sieben Biersorten, die du kennen solltest

Was sich die Babylonier schon reinschütteten, kann doch gar nicht schlecht sein. Eines der ältesten vergorenen Getränke ist heute dank Craft-Brauereien so vielfältig wie selten. Eine kleine Übersicht.

«Freiheit. Wie schmeckt eigentlich Freiheit?» – das fragt eine Stimme aus dem Off, im Video läuft ein Mann mit einem Bier in der Hand über eine Düne. Während unser neuer Werbespot (Youtube) eine Werbung für Bier suggeriert und die philosophische Frage nach der Definition von Freiheit stellt, habe ich an einer viel trivialeren Frage herumstudiert.

Was ist eigentlich Bier?

Eine Frage, die ich mir nie so wirklich gestellt habe. Ist doch klar! Das, was auf den Tisch kommt, wenn ich eine Stange bestelle. Aber was ist genau das Bier? Ist das definiert durch das deutsche Reinheitsgebot von 1516? In einer fürstlichen Verordnung in Bayern wurde festgelegt, dass für Bier nur Gerstenmalz, Hopfen und Wasser zu verwenden sind. Bis dahin hatten allerlei Zutaten den Weg ins Getränk gefunden, die da eigentlich nicht hinein sollten. Mangels Rahmenabkommen in mittelalterlicher Zeit haben die Schweizer das Reinheitsgebot zwar faktisch nicht übernommen, aber grösstenteils doch danach gebraut.

In England aber kommt ganz etwas anderes auf den Tresen, wenn du ein Pint bestellst. Auch Biere wie Corona, Super Bock oder Chang kümmern sich keinen Deut um das Reinheitsgebot und haben Reis oder Mais als Zutaten. Sind das deshalb schlechtere Biere, gepanscht mit günstigen Zutaten? Auf keinen Fall sagt Brauwissenschaftler Fritz Briem und geht sogar so weit, dass er neben Gerstenmalz auch andere Stärken im Bier im Reinheitsgebot zulassen will, wie er gegenüber der FAZ sagte.

Also fassen wir unter dem Begriff Bier einmal alles zusammen, was mit vergorener Stärke gebraut und mit Hopfen, Früchten oder anderen Zusätzen gewürzt ist. Damit unterscheidet sich Bier klar von Wein oder Cider, wo statt Stärke Zucker in Alkohol umgewandelt wird. Ich verlasse daher die schöne, reine Welt und stelle hier einige Biersorten vor, die du kennen solltest. Zunächst gibt es aber etwas Theorie.

Wie entsteht Bier?

Wir gehen der Einfachheit halber von Gerste als Stärke aus. Diese muss zuerst zu Malz werden. Dazu müssen die Gerstenkörner keimen. Erst dann entstehen die richtigen Enzyme, um später die Stärke der Gerste in Zucker umzuwandeln. Und Zucker ist wichtig, denn Hefebakterien wandeln Zucker bei der Gärung in Alkohol und Kohlensäure um. Die Brauerei erhitzt das Malz zunächst im Wasser auf eine bestimmte Temperatur und löst so den Zucker aus dem Malz. Dieses «Zuckerwasser» lässt sich leicht durch Hefe vergären. Die Zugabe von Würze, meistens Hopfen, und die Art der Vergärung bestimmen den Charakter des Bieres. Es braucht noch ein paar Schritte mehr, aber das ist der stark vereinfachte Brauprozess. Wenn du es genauer wissen willst – eine österreichische Brauerei hat das ganz anschaulich und verständlich hier erklärt.

IPA, Stout, Lager, Pils… Was hat es mit den Biersorten auf sich?

Grundsätzlich ist natürlich jedes Bier einzigartig. Es gibt aber gewisse Kriterien, um Bier in verschiedene Sorten einteilen zu können. Einerseits sind es die Rohstoffe, die grossen Einfluss haben auf Geschmack und Farbe des Biers. Das beginnt bei der Hefe, die den Zucker in Alkohol umwandelt. Die ist entweder ober- oder untergärig. Obergärige Hefe schwimmt beim Gären oben auf dem Sud und mag eher höhere Temperaturen um 20 Grad. Untergärige Hefe bleibt am Boden und mag es lieber kühl, nicht über 10 Grad. Geschmacklich ist obergäriges Bier fruchtiger und aromatischer als untergäriges Bier, es ist aber auch anfälliger gegenüber unerwünschten Mikroorganismen und kürzer haltbar.

Untergärige Biersorten

Bestellst du im Restaurant oder in der Bar eine Stange, kriegst du im Normalfall ein untergäriges Bier. Auf Englisch heissen diese Biere Lager, im Gegensatz zu den obergärigen Ales. Jetzt wird es aber schon schwierig mit der Nomenklatur. In Deutschland steht der Begriff «Lagerbier» übergeordnet für untergärige Biere, die durch Lagern heranreifen, also etwa Märzen oder Pilsener. In der Schweiz hingegen ist ein «Lagerbier» eine eigene Biersorte.

Schweizer Lagerbier

Smartbeer.ch schreibt über das Lagerbier, so wie wir Schweizer es kennen, etwas abschätzig: «Lager sind die verbreitetsten Biere, die von grossen industriellen Brauereien populär gemacht wurden, die daraus leichte Getränke mit wenig ausgeprägten Aromen gemacht haben.» Alle mittleren oder grossen Brauereien haben ein Lager im Angebot. Wenn wir in der Schweiz von Bier sprechen, meinen wir meist das.

Pils

Das Lieblingsbier der Deutschen hat im Vergleich zum Lager etwas mehr Hopfen und ist daher etwas bitterer im Geschmack. Benannt ist das Bier nach der tschechischen Stadt Pilsen, deren Export-Bier vor allem in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert reissenden Absatz und viele Nachahmer fand. Auch in der Schweiz, weshalb vor fast 100 Jahren mit einem Gesetz geregelt wurde: Schweizer Brauereien dürfen ihr Bier nicht Pilsener nennen. Dieser Name bleibt Bieren aus Tschechien vorbehalten. Im Gegenzug sind in Tschechien und der Slowakei Käsesorten wie Emmentaler geschützt. In der Schweiz hat sich daher der Namen Spezialbier oder Spezli etabliert.

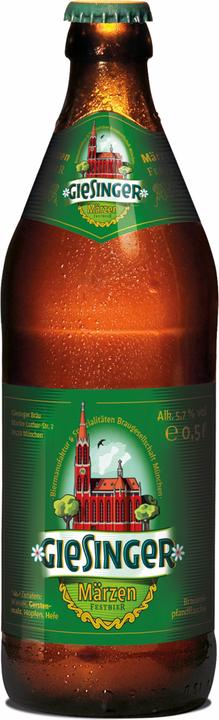

Märzen

Ursprünglich ein Bier, das im März gebraut wurde, weil das Brauen in den Sommermonaten in Bayern verboten war. Sowieso war die Herstellung von untergärigem Bier im Sommer schwierig, da Temperaturen unter 10 Grad für die Gärung erforderlich sind. Deshalb wurde im März ein starkes, alkoholreiches Bier gebraut, das länger haltbar ist und bis zum Herbst überdauert.

Obergärige Biersorten

Die meisten Craft-Biere sind obergärig. Bis zur Erfindung der Kühlung in den 1840er Jahren war Bier meistens obergärig, da in den warmen Monaten nur diese Brauart möglich war. Vor allem auf der britischen Insel sind Ales (als Überbegriff von obergärigem Bier) und Stouts bekannt, aber auch belgisches Trapistenbier oder bayrisches Weizen sind obergärig.

Pale Ale

Ein helles obergäriges Bier, das nicht zu bitter und nicht zu stark ist. Was das Lager für die untergärigen Biere, ist das Pale Ale für die obergärigen. Unverfänglich und süffig, mit etwas mehr Geschmack als untergäriges Bier.

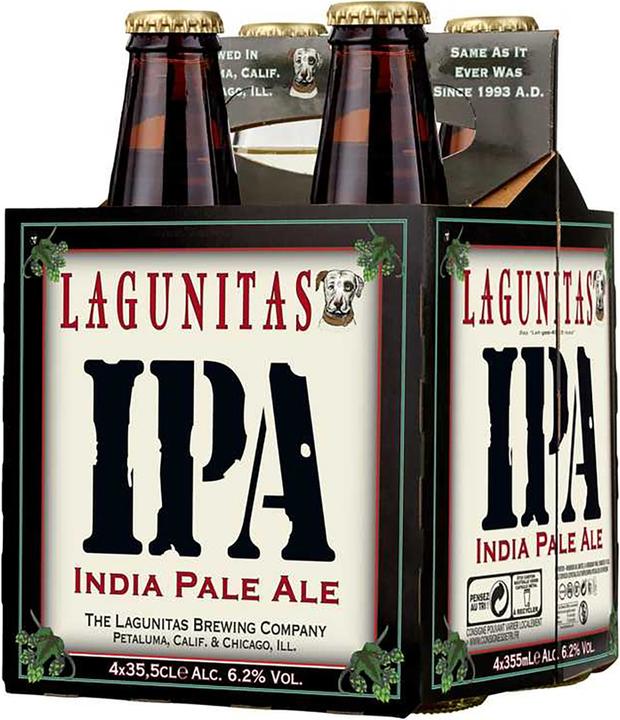

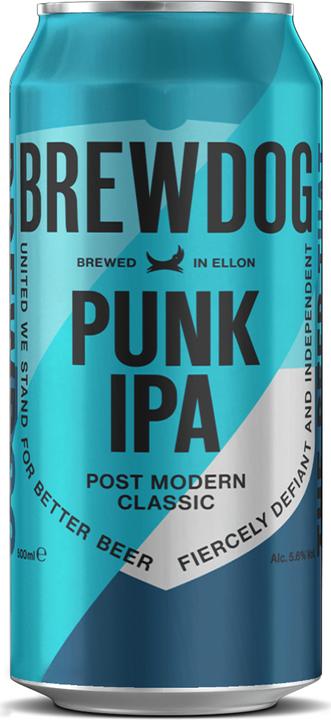

India Pale Ale

Bitter macht lustig! Bei diesem Bier wird während der Lagerung noch während dem Brauen mehr Hopfen hinzugefügt. Das äussert sich in kräftigen Bitternoten. Den Namen hat das IPA von britischen Braumeistern im 18. Jahrhundert erhalten. Der hohe Alkohol- und Hopfenanteil macht IPA lange lagerbar, weshalb die Fässer auf der langen Schiffsreise zu den britischen Kolonialgebieten nach Indien nicht verdarben.

Weizen

Der Klassiker aus Bayern wird mit einem grossen Anteil an Weizen- statt Gerstenmalz gebraut. Statt in Tanks wird Weizen oft in der Flasche weiter gegoren. Dabei trübt sich das Bier ein und die Hefe setzt sich am Boden als Satz ab. Ob der Satz nun Delikatesse oder Abfall ist, daran scheiden sich die Geister. Ist dir beim Weizen schon einmal der leichte Bananengeschmack aufgefallen? Auch der kommt vom speziellen Hefestamm. Neben den Bayern und den Berlinern kennen vor allem die Belgier Weizen, bloss heisst es dort Witbier und ist mit Koriandersamen und Bitterorangenschalen gewürzt. Das würde einem Bayer natürlich nie in den Sinn kommen. Mein Chef und Quotenbayer stolzer Franke Martin Jungfer hat mich auf diese Ausgeburt der Hölle aufmerksam gemacht.

Stout

Guinness. Und noch ein paar andere. Aber Guinness ist das mit grossem Abstand bekannteste Stout. Dunkel und mit festem Schaum, ist Stout sehr kräftig und würzig. Während Guinness als Dry Stout eine kurze Liste an Zutaten hat, gibt es sehr abenteuerliche Stout-Variationen. Meist bestimmt der Inhalt dabei den Namen: «Milk Stout» ist mit Milch Milchzucker (Laktose) gesüsst, «Oatmeal Stout» enthält Hafer und im Tank des «Oyster Stout» schwimmt eine Handvoll Austern, weshalb es nichts ist für vegetarische Menschen oder solche mit Meeresfrüchte-Allergie. Einzig im «Russian Imperial Stout» hat es zum Glück keine Russen. Das Bier war aber am Hof von Zarin Katharina beliebt, woher es seinen Namen hat.

Du hast aber ganz viele Biersorten vergessen!

Ja, ich weiss. Kölsch zum Beispiel. Oder dunkles Bier wie Schwarzbier oder Bock, die ober- und untergärige sein können, Spezialbier wie Lambiec, Sauer- oder Rauchbier oder die unter Aufsicht von Mönchen gebrauten Trapistenbiere haben keinen Platz gefunden. Dieser Guide erhebt auch keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, dafür gibt es zum Beispiel diesen Bieratlas. Eine schöne Übersicht über das Bier sollte dieser Guide allemal sein. Falls du dennoch Anregungen und Anmerkungen hast und so gar nicht einverstanden bist mit meinem Erguss, schreib mir einen Kommentar und ich ergänze meinen Guide gerne.

Wie weiss ich, ob mir ein Bier schmeckt?

Einfach mal probieren ist nie schlecht. Die Brauereien machen dir es heute aber einfach, da viele ihre Biere mit Kennzahlen einordnen. Fast am wichtigsten ist dabei die «International Bitterness Unit», kurz IBU. Die Zahl sagt dir, wie bitter das Bier ist und geht von unter 10 bei Berliner Weissbier und Weizen hinauf bis zu über 2000, wobei du solche Werte nur in absoluten Spezialitäten findest. IPA als sehr bitteres Bier hat ein IBU um 100. Ein weiterer Wert, den du oft siehst, sind EBC (kurz für die European Brewery Convention). Je mehr EBC, umso dunkler ist das Bier. Einen Wert von 4 haben ganz helle Biere wie Pale Ale oder Lager, «Guinness» liegt bei 80 am anderen Ende der Skala. Über den Geschmack sagt der Wert aber nichts aus. Schliesslich ist der Begriff Stammwürze oft auf dem Etikett vermerkt. Je höher dieser Wert, umso mehr feste Bestandteile wurden mit dem Wasser aus Malz und Hopfen gelöst. Generell bedeutet mehr Stammwürze auch mehr Alkohol, da die Hefebakterien mehr Zucker in Alkohol und Kohlensäure umwandeln können. Angegeben ist die Stammwürze in Grad Plato (°P), benannt nach einem deutschen Chemiker. Ein Grad Plato bedeutet, dass ein Gramm feste Bestandteile in einem Deziliter unvergorenem Bier gelöst sind. 7 °P sind dabei schwache Biere, über 16 °P sind Starkbiere.

Was ist, wenn ich keinen Alkohol mag?

Kein Ding, alkoholfreie Biere sind ein Ding. Heute brauchen sie sich nicht hinter den alkoholhaltigen Bieren zu verstecken. Dazu habe ich vor zwei Jahren ein Tasting gemacht.

Gar nicht empfehlen können wir das Proteinbier. Darauf hat die Welt tatsächlich nicht gewartet.

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell.